Realien: Materialien von Anton Hafner (KZU Bülach)

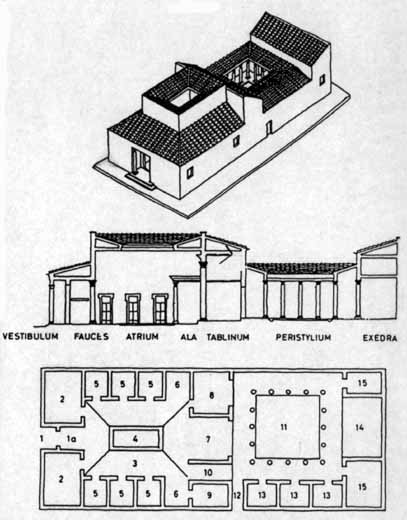

1 fauces 1a vestibulum 2 cella 3 atrium 4 impluvium 5

cubiculum 6 ala 7 tablinum 8 oecus (triclinium) 9 apotheca

10 andron 11 peristylium 12 posticum 13 cubiculum 14 exedra

(Prunksalon) 15 oecus (Salon, Speisezimmer) Im Verlaufe des 2. Jhdt.

wird das Haus - wiederum axialsymmetrisch um das Peristyl

(11) erweitert - oft mit axialsymmetrischen Durchblicken

vom Atrium ins Peristyl gebaut. Dieses bildete als zentraler

Hof den Kern des hellenistischen Hauses (bekannt z.B. aus Delos).

In Italien wird es zu einem Garten, der eingefasst ist

mit dorischen oder ionischen Säulen, die ein Pultdach

tragen und so eine gedeckte porticus

(Säulenumgang) bilden. Natürlich konnte sich nicht

jedermann ein Haus mit Peristyl leisten. Ausserdem musste

der Baugrund verfügbar sein, um das Haus zu erweitern.

Oft wurde dann der alte Garten zu einer Art Rumpfperistyl

umgebaut.

Als Kontrast dazu erhält das Atrium an den Ecken des

Impluviums oft vier korinthische Säulen. Ein solches

Atrium nennt man atrium

tetrastylum. (Möglich

sind auch mehrere dorische Säulen am Rand des

Impluviums: atrium corinthicum)

Das Peristyl bietet die Möglichkeit zu Erweiterungen.

Folge davon ist, dass die eigentlichen Wohnräume der

Familie nach hinten auswandern. Atrium und Tablinum werden

zu Empfangs- und Durchgangsräumen.

Pompeji, Casa dei Vetti

Peristyl

Zurück zur Übersicht Pompeji